陳嘉庚百年“樹木育人”文化

| 2024-04-03 12:50:48? ? 來源: 集美大學(xué) 責任編輯: 李霖 我來說兩句 |

分享到:

|

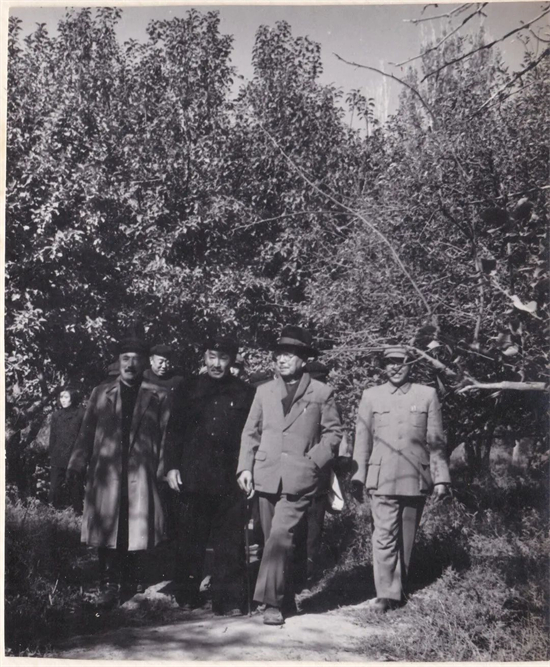

1955年陳嘉庚在新疆伊犁林場 甘于向下扎根的堅守,方得向上生長的豐盛。陳嘉庚在辦學(xué)中開發(fā)家鄉(xiāng)山林,植樹綠化,造福一方。集美農(nóng)林學(xué)校農(nóng)場用地800余畝,植樹造林的山地亦在800畝以上。 為大規(guī)模美化綠化家園,陳嘉庚還讓學(xué)校利用天馬山下廣袤的農(nóng)田和山地,大量引進外來樹種,建設(shè)樹木苗圃培植,植樹達十萬余株。其中包括鳳凰木、依蘭、柚木、芒果、桉樹等樹種,還有后來為福建東山島治理風(fēng)沙立下功勛的木麻黃樹。春天,學(xué)校派學(xué)生帶著樹苗下鄉(xiāng),教鄉(xiāng)民種植方法。學(xué)校還請地方官出告示,禁止砍伐樹木,勸鄉(xiāng)賢協(xié)力保護。學(xué)校在天馬山開辟石階山道,方便上山植樹與山林的管理。 陳嘉庚倡建同(安)(集)美公路,兩旁也都種上木麻黃,使同美公路“不但路景美觀,而暑期行人受蔭不少。”著名畫家黃永玉在自傳體小說《無愁河的浪蕩漢子》中回憶道:“‘農(nóng)林’在天馬山腳底下。一大片地,……大到可以蓋三四個飛機場。……天馬山在遠遠的那邊,一片藍影子。”播種生命的新綠,點亮國家的希望。至日寇入侵、被迫遷校前的1937年,“天馬名山,銅魚勝跡”的同安周邊景致,成為了集美學(xué)村九校學(xué)生游屐頻登、舉辦“遠足”活動的好去處。

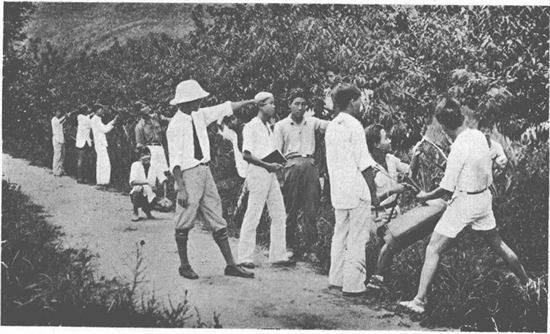

集美農(nóng)林學(xué)校師生在種樹 東風(fēng)掠枝頭,捎來遠方的愛與美好。“一城春色半城花,萬頃波濤擁海來”。如今,“鳳凰花開”成了學(xué)子們對母校的青春記憶,“鳳凰樹下”成了廈門人共同的生活空間。鳳凰木被譽為世界上色彩最鮮艷的樹木之一,是著名的觀賞樹種。第一批鳳凰木是誰引進來的呢?2013年,經(jīng)時年95歲的老林業(yè)工作者陳烏亮考證,廈門地區(qū)大批量引進、種植鳳凰樹,最早是由陳嘉庚先生倡議的,且第一批鳳凰木種植在天馬山附近。20世紀二三十年代,陳嘉庚倡議僑生從熱帶地區(qū)大量引進鳳凰木種子,學(xué)校自己試驗培育、分株,出圃后還無條件送給境內(nèi)的機關(guān)、學(xué)校、村莊等;鳳凰木逐漸遍布同安、廈門島甚至福建省外,受到人們的喜愛。而今,1987年被定為市樹的鳳凰木遍布廈門大街小巷,見證著“高素質(zhì)高顏值”的城市發(fā)展。每年畢業(yè)季到開學(xué)季,火熱四方來,鳳凰花盛開,紅如彩霞舞,燦若鳳來儀,當年樹誰栽?學(xué)子心明白。鳳凰花傲立樹梢、明麗絢爛,宛如學(xué)子心中崇高的志向、火熱的激情;象征著嘉庚文教如火如荼的勃興、彰顯著嘉庚文脈如焰如霞的盛景,更寄托著對校主的深深崇敬。 草木縱生手栽日,暗香浮動春來時。集美農(nóng)林學(xué)校于1947年停辦,但它為當年國家的農(nóng)林事業(yè),特別是臺灣省的農(nóng)林建設(shè),做出了巨大的貢獻。天馬山腳下,校舍遺址內(nèi),仍佇立著廈門唯一的一株依蘭古樹。這棵從幼苗即被嘉庚先生從南洋引進的珍貴樹種、樹齡已經(jīng)109年的依蘭樹依然挺拔茁壯,生長旺盛。從名字中就透出高貴氣質(zhì)和嬌柔美妙的“依蘭”, 在馬來語中被稱為“花中之花”。“陽光下的精靈”——依蘭鮮黃的花朵,香氣濃郁而色澤淡雅,沒有絲毫媚俗的窘態(tài),從靈魂深處散發(fā)著與眾不同的馥郁。這香氣如玉般溫潤的謙和,花朵卓爾不群的風(fēng)姿,如同熠熠光輝的嘉庚先生蓋世之才、務(wù)本敦業(yè)的人格內(nèi)涵,也成為集美學(xué)村這片最北端校舍廣闊人文畫卷上一處充滿詩意與純潔的珍貴點綴。 |

相關(guān)閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號 大 中 小】 |