陳嘉庚百年“樹木育人”文化

| 2024-04-03 12:50:48? ? 來源: 集美大學 責任編輯: 李霖 我來說兩句 |

分享到:

|

原標題:“鳳凰”花開 風采“依蘭”——陳嘉庚百年“樹木育人”文化

清明時節,綠意盎然、草木萌發。綠色,是希望之色,是美麗中國的底色。樹,不僅在形體上很早就進入了人們的日常生活,而且在精神上已融入了我們民族的血脈與氣質之中。可以說,我們博大精深的中華優秀傳統文化就是一棵年久根深、枝繁葉茂的大樹。 人們常說:“十年樹木,百年樹人”。“樹木”與“樹人”都是功在當代、利在千秋的偉業,在演繹“生和長”的哲學上異曲同工。一分耕耘一分收獲,用心栽培方是成材之本。百余年前,陳嘉庚創立了著名的集美學校。“十年種樹地成金”,這是陳嘉庚關于植樹綠化的名言。“教育為立國之本,興學乃國民天職”,更是這位即將迎來誕辰150周年的愛國教育家的豪邁誓言。《集美學校校歌》所詠唱的“春風吹和煦,桃李盡成行”,將“樹木”與“樹人”有機融合,既是對人才培養不易的詮釋,也是嘉庚先生高超的育人境界的體現。 “閩海之濱,有我集美鄉”。百余年前,陳嘉庚以深沉的國家認同和民族情感,為助力中國教育現代化格局,奠定了堅實的基礎;以真摯的民本思想和鄉土責任,開啟了“故鄉設想”的“母題”:“不但成為文化區,應使成為風景區”“城市皆有園林之勝,居民獲壽康之福”。他將自己對教育興邦的愿景與對家鄉風貌的關切交融在一起,轉化為“教育救國”并行“地方建設”的具體實踐。為了綠化集美學村,美化人居環境,“整修全校界內如花園”,建成“能與世界各大學相頡頏”的最美校園,陳嘉庚為今天廈門和集美綠水青山的風貌,留下了豐厚的遺澤。萬物生長世間,躬身一方心田。百余年來,陳嘉庚“樹木育人”的初心宏愿承載賡續,不僅把綠色根植在祖國的大地上,更是把家國情懷深植在學子們的心里。

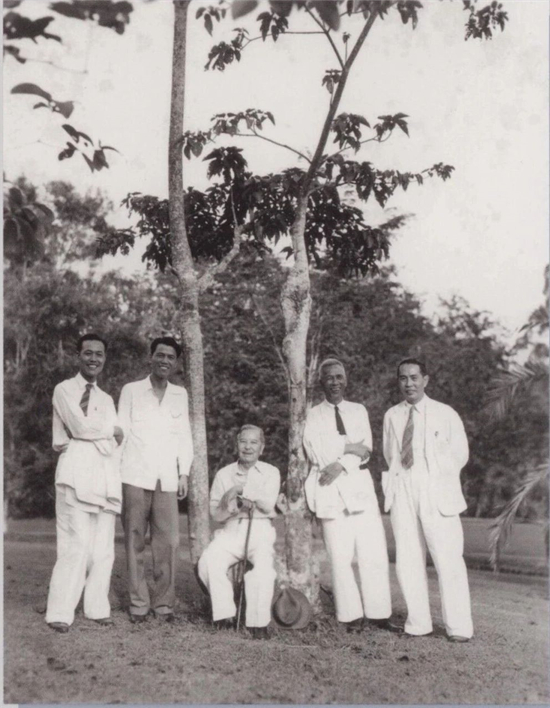

陳嘉庚(中)1945年拍攝于新加坡植物園 守望在春天的風雨里,載下一樹明天的希冀。在今天集美區與同安區交界的天馬山東南側、美人山的山腳下,曾經是陳嘉庚勾畫集美“大學規模宏偉之氣象”藍圖遠景的所在地。 1913年集美學校創辦以后,陳嘉庚鑒于“我國素稱以農立國,然科學落后,水利未興,改良無法,故收獲不豐,民生困苦。”他聯系實際,深感“本省雖臨海,農業實占一大部分,尚乏農林學校,以資研究改良。”認為“欲振興閩南農林業,則農林學校之設立尤極亟”。 1923年初,陳嘉庚連續給集美學校校長葉淵寫了三封信。在2月28日信中,則進一步表達了他的設想:“故今日計劃集美全部,宜以大學規模宏偉之氣象”“而壯名稱實于集大也”。陳嘉庚函商議定成立“集美學校農林部”,“培養富有農林新學識之人才,以為將來改革閩省農村之需要”。 于是,1925年5月26日,二校主陳敬賢等“三人往天馬山購買農場田地”,籌備建校。陳嘉庚希冀著每一次播種,都是再一次深耕的開篇。 三月春如少年時,會當播種一片綠。1926年3月,巍峨校舍“務本樓”竣工。巧合的是,就在如今“植樹節”的前一天,3月11日,集美學校農林部在此正式開學。這所當時廈門地區唯一一所農林學校,開墾田園面積55萬多方尺設農林試驗場。學校聘請留學德國歸來的葉道淵主持校務;向德國購買農林具;引進“西歐、南洋及蘇、杭、京、津、臺灣一帶”的優良樹籽試驗播種。植夢于心,共生光陰。在這里,陳嘉庚栽種下逐夢世界的心。 理想為土,向上生長;種下美好,未來可期。“務本”樓名來源于《論語?學而》:“君子務本,本立而道生。”嘉庚先生勉勵學子要致力于抓住做人根本,根本既立,才能把握為人處世的道理。中國自古以農業為立國之本,故也稱務農為“務本”;樓名亦體現陳嘉庚創校的初心。開辦后,農林學校吸引大批學者和學生紛至沓來。 1927年4月,陳嘉庚計劃添辦“高級農林”的三層新校舍“敦業樓”。“敦”有崇尚、督促、注重的意思。“敦業”,即誠樸勤勉從事并完成學業、事業、功業之意。“敦業”與”務本”連用,陳嘉庚意即勉勵學校師生特別是農林科的學子崇尚根本、注重實際,心無旁騖為國家農林建功立業。可惜敦業樓啟土不久,陳嘉庚在新加坡的公司即面臨經營困難,經費支絀,后抱憾未能建成。然而,先生栽種下的無私春意,已然收獲繁華四季。

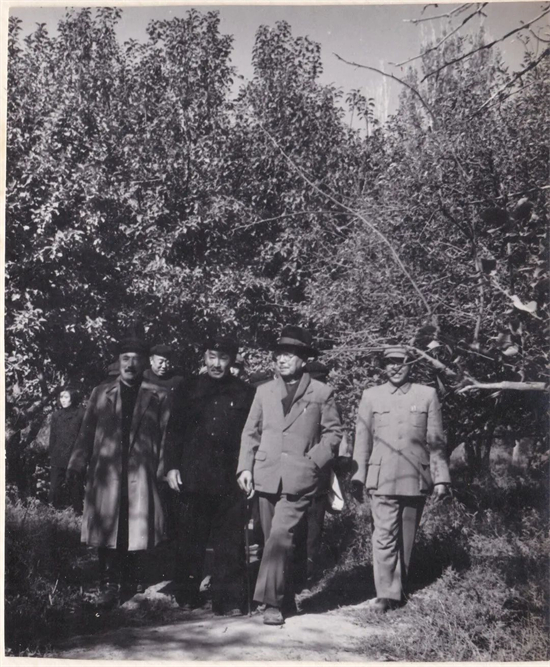

1955年陳嘉庚在新疆伊犁林場 甘于向下扎根的堅守,方得向上生長的豐盛。陳嘉庚在辦學中開發家鄉山林,植樹綠化,造福一方。集美農林學校農場用地800余畝,植樹造林的山地亦在800畝以上。 為大規模美化綠化家園,陳嘉庚還讓學校利用天馬山下廣袤的農田和山地,大量引進外來樹種,建設樹木苗圃培植,植樹達十萬余株。其中包括鳳凰木、依蘭、柚木、芒果、桉樹等樹種,還有后來為福建東山島治理風沙立下功勛的木麻黃樹。春天,學校派學生帶著樹苗下鄉,教鄉民種植方法。學校還請地方官出告示,禁止砍伐樹木,勸鄉賢協力保護。學校在天馬山開辟石階山道,方便上山植樹與山林的管理。 陳嘉庚倡建同(安)(集)美公路,兩旁也都種上木麻黃,使同美公路“不但路景美觀,而暑期行人受蔭不少。”著名畫家黃永玉在自傳體小說《無愁河的浪蕩漢子》中回憶道:“‘農林’在天馬山腳底下。一大片地,……大到可以蓋三四個飛機場。……天馬山在遠遠的那邊,一片藍影子。”播種生命的新綠,點亮國家的希望。至日寇入侵、被迫遷校前的1937年,“天馬名山,銅魚勝跡”的同安周邊景致,成為了集美學村九校學生游屐頻登、舉辦“遠足”活動的好去處。

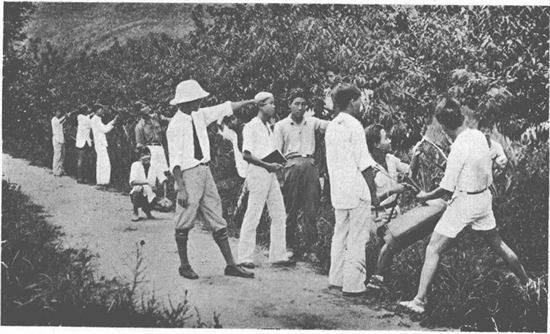

集美農林學校師生在種樹 東風掠枝頭,捎來遠方的愛與美好。“一城春色半城花,萬頃波濤擁海來”。如今,“鳳凰花開”成了學子們對母校的青春記憶,“鳳凰樹下”成了廈門人共同的生活空間。鳳凰木被譽為世界上色彩最鮮艷的樹木之一,是著名的觀賞樹種。第一批鳳凰木是誰引進來的呢?2013年,經時年95歲的老林業工作者陳烏亮考證,廈門地區大批量引進、種植鳳凰樹,最早是由陳嘉庚先生倡議的,且第一批鳳凰木種植在天馬山附近。20世紀二三十年代,陳嘉庚倡議僑生從熱帶地區大量引進鳳凰木種子,學校自己試驗培育、分株,出圃后還無條件送給境內的機關、學校、村莊等;鳳凰木逐漸遍布同安、廈門島甚至福建省外,受到人們的喜愛。而今,1987年被定為市樹的鳳凰木遍布廈門大街小巷,見證著“高素質高顏值”的城市發展。每年畢業季到開學季,火熱四方來,鳳凰花盛開,紅如彩霞舞,燦若鳳來儀,當年樹誰栽?學子心明白。鳳凰花傲立樹梢、明麗絢爛,宛如學子心中崇高的志向、火熱的激情;象征著嘉庚文教如火如荼的勃興、彰顯著嘉庚文脈如焰如霞的盛景,更寄托著對校主的深深崇敬。 草木縱生手栽日,暗香浮動春來時。集美農林學校于1947年停辦,但它為當年國家的農林事業,特別是臺灣省的農林建設,做出了巨大的貢獻。天馬山腳下,校舍遺址內,仍佇立著廈門唯一的一株依蘭古樹。這棵從幼苗即被嘉庚先生從南洋引進的珍貴樹種、樹齡已經109年的依蘭樹依然挺拔茁壯,生長旺盛。從名字中就透出高貴氣質和嬌柔美妙的“依蘭”, 在馬來語中被稱為“花中之花”。“陽光下的精靈”——依蘭鮮黃的花朵,香氣濃郁而色澤淡雅,沒有絲毫媚俗的窘態,從靈魂深處散發著與眾不同的馥郁。這香氣如玉般溫潤的謙和,花朵卓爾不群的風姿,如同熠熠光輝的嘉庚先生蓋世之才、務本敦業的人格內涵,也成為集美學村這片最北端校舍廣闊人文畫卷上一處充滿詩意與純潔的珍貴點綴。 三月春風郁青蔥,繁城草木翠意濃。1920年代,在集美之外,陳嘉庚以設置“同安教育會”“教育推廣部”的一己之力,創辦和補助20多縣的80余所中小學, 蔭及閩省民眾。在今天的同安孔廟興賢育才坊旁,有一株高大挺拔的柚木,濃蔭蔽日,十分壯觀,一片葉片就大如帽子。在廈門,柚木屈指可數,能擁有近百年高齡的柚木更是稀罕。這株柚木并非本地樹種,據資料記載,這株孔廟內最珍稀的古樹,也是目前同安區僅此一棵的柚木,正是當年在南洋創業的陳嘉庚1925年從新加坡引種的。如今,在集美陳嘉庚故居還能看到同時期引種的這一名貴樹種。齊享濃蔭枝葉茂,共待新芽一城春。陳嘉庚以“前人栽樹,后人乘涼”的廣闊胸襟和格局,將“美哉教澤長”的家鄉打造成為“樹人需百年”享譽中外的“海濱鄒魯”。

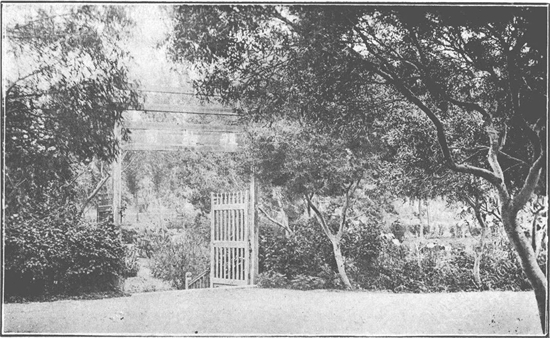

手植春光,再續奔涌而上的力量。在集美學村的“核心區”,陳嘉庚更以其“知山知水”的智慧,開啟“樹木樹人”的求索,實現“山明兮水秀,勝地冠南疆”的“至善至真”。 1922年9月,富麗堂皇的集美學校“科學館”落成。這是當時校舍建筑費最高的一幢,因其除了建筑費6.5萬銀元,還包括大量植物學標本和設備花費4萬元。 為了給師生提供鮮活植物標本,1923年陳嘉庚又在科學館附近購荒地二十余畝,從國內外引進植物種苗,1925年春建成與教學相配套的“植物園”。據集美文史學人陳新杰撰文介紹,當年園內培植的植物達105科500余種。其中菊科、百合科各50余種;豆科30余種;茄科、薔薇、木本十字花、大戟等科各有20余種;桃金娘、仙人掌、錦葵、毛茛、莧、松柏、旋花、蕓香、蘭、天南星等科各有10余種。全園按照植物分科及物種的習性分區,各種植物都標出其科、屬、種名等。園內建有溫室,保護熱帶植物越冬;還種有南洋輸入的珍貴而稀有的樹木。花木手自栽,影動醉春煙。植物園既服務于學校教學科研,又是師生休閑游賞的花園,亦為鄉民乘涼憩息之佳處,堪稱學村一勝。 集美學校植物園一處院落,一脈書香。1925年陳嘉庚“建筑勝于全部”的“文學樓”(今敦書樓)告竣。學子們“于課暇,常流連其間,神倦則散步回廊,南望潯江一練,北矚天馬三峰”“高岡翠嶺,綿亙左右,山水清幽,景色鮮美,瞻望之余,心境泰然,常留戀不肯遽下”。在這處專為女子師范、女子中學建筑的校舍前,“什植桃、梅、玉蘭、相思十數樹,春際紅白競放,頗為悅目”,校園宛如花園,“萬紫千紅,臨風嬝娜,綠葉素枝,輕盈欲語,其香可嗅,其色可餐,尤以臘梅、玫瑰為余所特愛”。女學生們“每于課余飯后,輒徊徘其間,心曠神怡,俗慮俱消矣”。綠色,承載著夢想與希望。美麗女孩們在這里,沐浴著校主恩澤,每天都在書寫美麗人生,涵養著自尊、自信和自強。

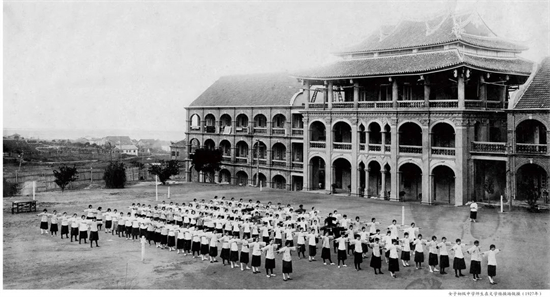

集美女子師范師生在文學樓前做操 綠蔭窗前,花開四季。徜徉在學村嘉庚建筑群,繁花似錦、綠樹成蔭。陳嘉庚虛懷若谷,謙遜厚德,生前從不以自己的名字命之學校任何建筑。后人為了緬懷先生,特地將學村門樓到嘉庚故居的道路命名為“嘉庚路”。1950 年代初,回國定居的陳嘉庚擴建集美學村,同時也將這條大道進行美化。路兩旁的喬木間套種上各種色彩的灌木花,建有三角形街心大花壇、扇形大花壇。如今,嘉庚路兩邊齊刷刷地生長著被附近集美小學孩子們昵稱為“千層餅”的千層白。這種外形很有趣的樹,據說也是先生引種的。樹干動輒“脫皮”,輕輕一動就往下掉,但它從不長蟲,傲然挺立。種下一抹春色,世界萬物盎然。今天,我們考證陳嘉庚到底引種過多少花卉苗木,這似乎不重要了;好好保護這些樹木,讓它們茁壯成長,成林成蔭;弘揚嘉庚“樹人育人”文化,“讓一棵樹成為一片林”,才是對先生最好的追思。 鳳凰木之花雨,惟留弦誦;“千層白”之風姿,獨語蒼穹。 寬廣深邃的嘉庚精神,就像依蘭的縷縷清香,芳馨爽朗;博大厚重的嘉庚偉業,如同柚木的挺拔身姿,讓人仰望。 新的時代,“海上花園”正以“全國文明典范城市”的桂冠,賦予城市更高顏值、更高素質,而其熔鑄于城市品格中的綠色文明基因,正閃耀著陳嘉庚生態建設理念的時代價值。 滿城新綠,共迎美好新生。讓我們萌動春的時光,一起樹木育人;將春天,種進每一個明天。 (作者 :集美大學 廖永健 圖片來源 :陳嘉庚與華人華僑資料中心、集美大學陳嘉庚研究數據庫) |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |