家國情深!陳嘉庚書信里的抗戰精神!

| 2025-08-15 22:27:56? ? 來源: 集美大學 責任編輯: 段馬水 我來說兩句 |

分享到:

|

家國情深!陳嘉庚書信里的抗戰精神! 1945年8月15日 80年前的今天 日本宣布無條件投降 為這一刻 中國人民浴血奮戰14年 傷亡超3500萬 無數的犧牲不敢忘 曾經的苦難不能忘 值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,為銘記歷史、緬懷先烈,弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神,今日起,我們隆重推出“紅旗漫卷薪火傳”專題,從百年校史中鉤沉諸多鮮為人知的抗戰故事,銘記那些未能親見今日盛世的人,致敬那些甘愿赴死只為讓更多人看見今日盛世的人。 2015年9月2日上午,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在莊嚴的人民大會堂向30名抗戰老戰士老同志、抗戰將領、幫助和支持中國抗戰的國際友人或其遺屬代表隆重頒發“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章。“華僑旗幟 民族光輝”陳嘉庚先生的長孫陳立人代表其祖父,鄭重接受了這枚無比榮耀的勛章。會場的介紹詞這樣說道:陳嘉庚先生帶領南洋華僑積極支援祖國抗戰。

陳嘉庚先生 歷史的長河浩瀚,人們不曾忘卻每一位救亡圖存的英雄楷模。在艱苦卓絕的抗日戰爭中,海外華僑始終和祖國心連心。陳嘉庚,身在南洋,心系祖國,領導千百萬南洋僑胞,勠力同心抗日救國,其杰出的事跡所彰顯出的崇高品格,正如習近平總書記所指出的:“中國人民在抗日戰爭的壯闊進程中孕育出偉大抗戰精神,向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷,視死如歸、寧死不屈的民族氣節,不畏強暴、血戰到底的英雄氣概,百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。”

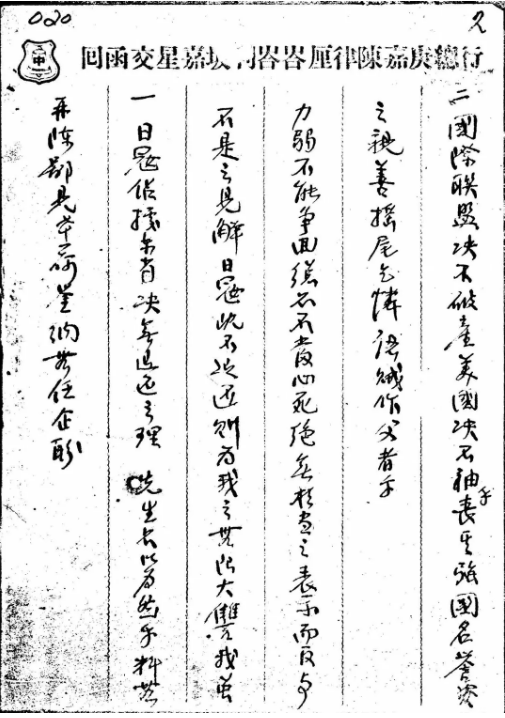

1939年,陳嘉庚在廈門集美的“家”被日本侵略者的炮火炸毀;在這位傾資興學的教育家看來,親手創辦的各類學校比自己的“家”和生命還重要。從1931年到1945年,陳嘉庚從大洋彼岸給集美學校寄來78封“家”書,這些信函收錄于2024年出版的《陳嘉庚文集》,其中有20余封是筆者從塵封多年的陳嘉庚檔案中挖掘、編撰而來。一封封穿越硝煙與波濤輾轉而來的“嘉”書,是流淌在血脈里的家國深情,是氣吞山河的無聲吶喊。在中華民族生死存亡的烽火歲月里,此非尋常尺素的“嘉”書,意義更不止于此,它們更是彰顯全民族抗戰精神、映照陳嘉庚家國情懷的珍貴歷史見證。 “必以全數購買救國公債”: 陳嘉庚展示天下興亡、匹夫有責的愛國情懷 自古以來,中華兒女就以深厚的家國情懷著稱。陳嘉庚始終以家國同構、休戚與共的觀念,開展“實業報國”“教育救國”,把天下興亡、愛國如家視為自己不可棄絕的生命責任。 早在日本侵占中國東北的“九一八”事變發生不久的1932年,陳嘉庚多次致信時任集美學校校長葉淵,敏銳指出“日賊不甘放棄東省”“日賊亡我之野心至為明顯,東(三)省萬無退還之理勢”,認為“我國與暴日實勢不兩立,必有一日分裂解決”,預言“禍在目前”“或甚至于引起世界大戰”。作為教育家,陳嘉庚強烈批評國內某些人在“際此暴寇更甚,不共戴天之仇”情況下仍留學日本的錯誤行為。 他教導廣大學生,“應以人格為重。際此大仇入界,抱憾終天,痛恨刺骨,安得有心居留敵地?……果此心腸,則雖學成五車,何裨事實?”陳嘉庚要求學校師生,“在此千鈞一發”之時,不能置身事外:“廈集二校校長、教師學理淵博,見識高遠,對于中日東(三)省重事,將來至如何程度?未悉有無研究論斷,幸乞指教”,希望師生關心時政、以責無旁貸的態度勠力同心、共赴國難。

1932年7月7日陳嘉庚致葉淵函 1937年全面抗戰爆發,陳嘉庚臨危受命,擔任新加坡“星華籌賑會”主席;1938年更以舍我其誰的勇氣和擔當,當選為“南洋華僑籌賑祖國難民總會”主席。他振臂高呼,“領導南僑捐抗敵,會場鼓勵必罵賊,報章頻傳海內外,敵人恨我最努力”。

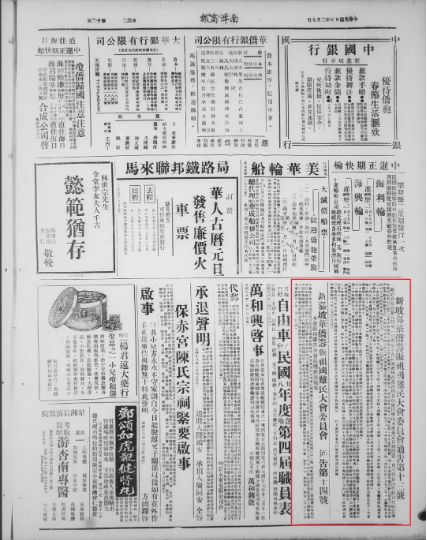

陳嘉庚領導的星華籌賑會募捐公告 然而曾經輝煌的“陳嘉庚公司”已于1934年“清盤”。1937年11月,陳嘉庚給時任集美校董的陳村牧寫信,談到內心的痛苦:“余自恨命運生成,一生時常負債,無時可以息肩。而最苦慘者,就是十年以來,無日不在憂慮之中”。但陳嘉庚仍以盡“國民天職”的使命感率先帶頭捐款捐物、購買救國公債,“此間組織籌賑會,分特別捐并月捐……余既乏力可多捐,然居在首位之席,則認月捐至戰爭止”。他描述道:“土產(生意)慘敗,本年來不但乏利,尚且月月虧損”“生理(生意)極劣……而義務費又以我之地位關系,每月當捐叻銀千元以上”。

陳嘉庚公司故址(《陳嘉庚先生誕辰一百一十周年紀念畫冊》) 他說“徒出口勉勵他人,而自己無捐相當錢項,雖人能諒我,而我已自慚愧,故兼提倡月捐,每月認二千元。又以鼓勵起見,先交一年二萬四千元。茲又迫于勸募公債……余又不得不同樣有相當之表示,故亦認購十萬元,而須告貸半數,方能足額。此種情況,使我無時可以息肩,夫復何言!然在此國家最后之關頭,余亦何恨,第乏力可購至百萬元。設有之,亦決不尤[猶]豫也!” 陳嘉庚在自身經濟破產的情況下,甚至不惜以借貸的方式做抗日捐贈。他所展現的與國同存、為國而亡的自覺心和自驅力,令人無比動容。以直接捐贈、購買公債以及僑匯組成的海外僑胞來款,對增強抗戰力量、支援戰時經濟、填補外貿逆差、穩定貨幣幣值等起到重大作用。無數僑胞在陳嘉庚的感召下,更帶著以身許國的誓言和抉擇回國參戰。

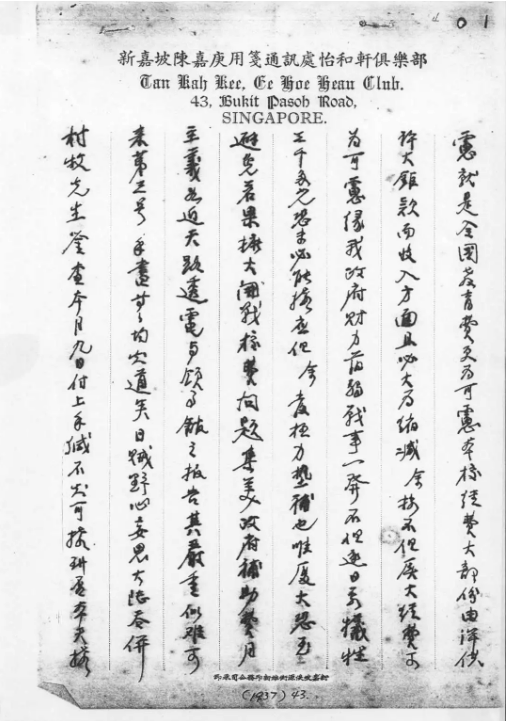

抗戰軍民歡迎“策動輸財出力的僑胞領袖“陳嘉庚 身為海外僑胞的一員,陳嘉庚從國際格局角度對抗戰的持久性深刻洞察。在戰爭初期,他看到“日賊野心,妄思大陸吞并主義”“日方欲戰不敢,不戰不甘,損失浩大或終須空手返去亦未可知”;“自上海中日戰事嚴重之后,我政府決心作長期之抗戰,而迄今十余天,我軍力及空軍之成績,大出乎各國軍事家及日賊意料之外”。 陳嘉庚認為國際反法西斯同盟的建立對戰勝日本法西斯十分重要。“蓋英如加入,則為我國之萬幸”;對“美國雖是失望,但對我國總不甘放棄,以為民主共同作戰,唇齒關系”,期待反法西斯同盟能“極力幫助軍火與人才。若列強誠意助我軍火三數月后,可相當與之抗戰;則再后者當然更可樂觀,與之持久抗戰自可占最后之勝利”,“許時自可事半功倍,一舉便可打敗矣”。 陳嘉庚看到中國抗戰是反法西斯的東方主戰場,貢獻巨大,對于“此回中日戰爭,歐美列強……彼等坐收漁人之利,亦決不愿戰爭早息……目的為何,日本未倒”;列強“希望我能代剪此強敵,彼既免流血及少競爭權利也。夫如是,則我要打敗日寇或者須兩三年之久,亦未可知。但是勝負問題,至遲一年內可以顯然大白,知其七八”。他認為“其時我與日戰既延一二年之久,日本腹心已壞,何能持久再與列強角逐也”。陳嘉庚抗戰“家書”,記錄了海外僑胞對抗戰進程的密切關注和加入世界反法西斯戰爭的熱血行動,印證著他們的歷史貢獻。 “抱定犧牲到底之決心以赴”: 陳嘉庚表現視死如歸、寧死不屈的民族氣節 為守住道義、和平與家園的完整而出生入死、向死而生,正是優秀中華兒女所具有的威武不屈的浩然正氣的充分表達。南洋星島椰影下,陳嘉庚大義凜然,彰顯不為外敵所征服的堅強意志和舍生取義的民族氣節。 早在日本侵略者占領中國東北的1932年7月,陳嘉庚就給集美學校寫信,要求師生認清:“日寇既不退還,則為我之無限大仇,我雖力弱不能爭回,總亦不當心死,絕無相當之表示而反與之視善,搖尾乞憐,認賊作父者乎?”號召師生面對國家有難,應當盡忠罄節,“明知慘遭損失,義當效死前鋒,了無終義”。 1937年春,年逾花甲又因“時事不順,留洋十六年之久”的陳嘉庚寫信回校,談到“自己二三年來血氣衰退……如執此簡便鐵筆,常常手與心違”的狀況和“自公司收盤后,抱定以余生無多,除手創之廈大、集美設法不至關門外,則他無所求,每年回梓居住數月,以終余生”的想法。然而“不料日寇侵略,不得已留洋稍盡一份子職責”,陳嘉庚返梓建設的心愿被“日賊如此猖獗”所打破,“致阻吾行”“不幸無福梓緣”。 1937年7月15日陳嘉庚來信針對學校“最掛心者……恐日機來炸本校”的擔憂,希望師生“務希堅持毅力,勇志鎮定,萬萬不可誤作杞憂”,要求越是國難當頭,越是要“勤奮不輟”,“其當勉勵勤奮”。如果萬一“野心日機或來探視”,“若日間,則諸生可以出校暫避片刻;如夜時,一聞機聲則燈火失滅”,堅持一邊學習一邊斗爭,決不放棄學業。作為教育者,陳嘉庚極力勸告師生“鎮定勇膽”,勿自擾,勿膽怯、聞風便走,教導學生不要做“志氣薄弱之生”,克服“在數年前惜命遍是”的膽怯心態,在國難之時,“鎮定勇膽”,加強“國家精神、復興民族之貫[灌]輸”。

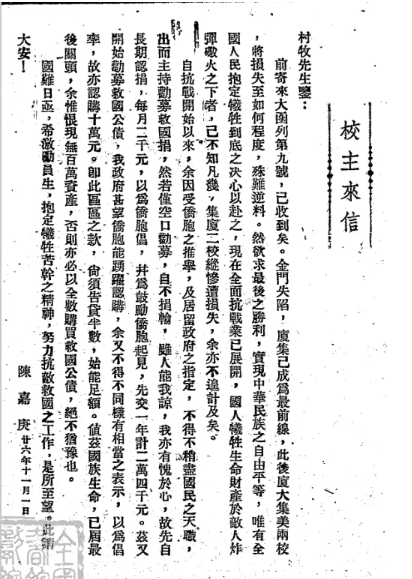

1937年7月9日陳嘉庚來函 1937年10月,廈門對岸的金門淪陷。面對“廈集已成為最前線” 的狀況,陳嘉庚抱定寧為玉碎不為瓦全的決心,表示在敵人面前絕不屈服。11月1日,陳嘉庚給學校發來一封重要信件。 信中,陳嘉庚對日寇的卑鄙行徑表示強烈憤慨,同時對即將波及的戰火和造成的損失發出“粉骨碎身渾不怕”的怒吼。他明確表示:“此后廈大集美兩校,將損失至如何程度,殊難逆料,然欲求最后之勝利,實現中華民族之自由平等,唯有全國人民抱定犧牲到底之決心以赴之,現在全面抗戰業已展開,國人犧牲生命財產與[于]敵人炸彈炮火之下者,已不知凡幾,集廈二校縱慘遭損失,余亦不遑計及矣”。陳嘉庚堅守“威武不能屈”的大丈夫品格,表達對“舍生取義”民族尊嚴的誓死捍衛:“然在此抗戰到底(之際),無論二校如何損失,余均不在[再]憂慮。唯有希望最后之勝利,實全民族自由生存極大重要。”

1937年11月1日陳嘉庚致集美學校函(登載于《集美周刊》,公開發表的內容為陳嘉庚原信改編) 他發出為國家大義毀家紓難的宣言:“國難日亟,希激勵員生,抱定犧牲苦干之精神,努力抗敵救國之工作,是所厚望!”在學校被迫內遷辦學的1938年,陳嘉庚“辛苦萬狀”建設起來的煌煌黌宇慘遭日本侵略軍破壞。11月12日陳嘉庚來函強調面對侵略即使代價巨大也絕不屈服:“集美校舍之損失,在戰事未了之前,不能算損失若干。如再戰二三年,或全校破碎,抑日寇退走之時更形破碎亦未定。然我以焦土抗戰,不論如何絕無痛惜,唯有勝利之后,不患無更加光榮也”。

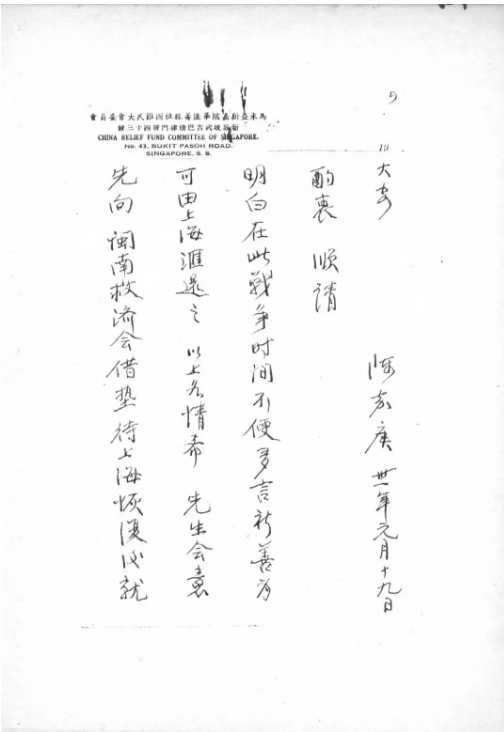

1940年10月集美學校內遷安溪期間,嘉庚先生看望師生 1941年12月,日本法西斯發動太平洋戰爭。1942年1月19日陳嘉庚寄來一封字跡潦草的書信,急迫囑托學校經費事宜,但卻對自己在新加坡身處險境只字未提,只說“在此戰爭時間,不便多言,祈善為酌衷”。從那以后直到抗戰勝利,陳嘉庚杳無音信。此時大洋彼岸的陳嘉庚正毅然承擔領導僑胞守衛新加坡的重任并在最后時刻才撤離。在躲避日寇血雨腥風的搜捕期間,無數次生與死的考驗都凸顯了陳嘉庚崇高的民族氣節。

1942年1月19日陳嘉庚致陳村牧函 1944年,每天隨身攜帶劇毒藥物氰化鉀的陳嘉庚在避難地印尼瑪瑯寫下《述志詩》:“……爪哇避匿已兩年,潛蹤難守長秘密。何時不幸被俘虜,抵死無顏諂事敵……”。他把詩附在《勝利可期》一文之后,詩序說到:“勝利未達,敵寇未敗,潛蹤匿跡,安危未卜,余惟道生死于度外,作俚詩一首以見志。”這是陳嘉庚近乎“絕筆”、總結自己浩蕩赤忱人生的“正氣歌”!重讀這些話語,我們似乎感觸到他那視死如歸的錚錚鐵骨。在陳嘉庚的帶領下,海外華僑同胞共同奏響了共赴國難、氣壯山河的“義勇軍進行曲”。 部分素材來源人民網 文/廖永健、圖/《陳嘉庚文集》編輯組陳毅明供圖(原件藏于集美學校委員會) 集美大學陳嘉庚研究數據庫 |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |