廈門鰲冠社區積極修繕保護古建筑 探索古厝經濟發展新模式

| 2025-03-26 08:59:11? ? 來源: 廈門日報 責任編輯: 段馬水 我來說兩句 |

分享到:

|

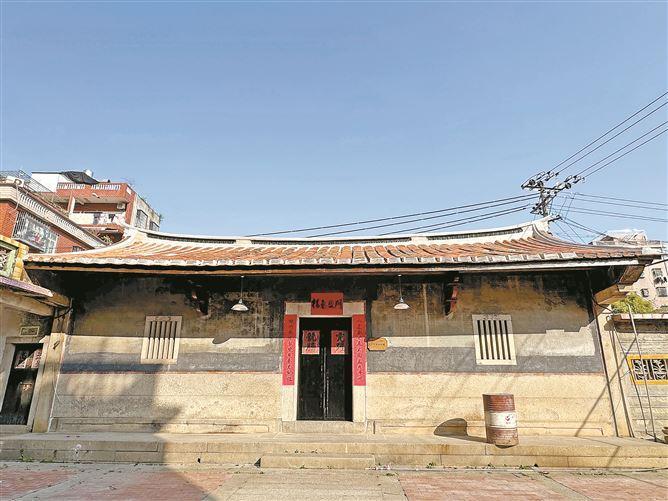

清代大厝變身養老服務站 鰲冠社區積極修繕保護古建筑,探索古厝經濟發展新模式 修繕好的吳升宅外景。 桃囍小院內設置的喜文化打卡墻。 廈門日報訊(文/圖 記者 鄔秀君 通訊員 周秀仙)新修訂的《中華人民共和國文物保護法》(以下簡稱“新文物保護法”)于本月正式實施。新文物保護法特別提到,要在確保文物安全的前提下,因地制宜推動不可移動文物的有效利用。事實上,一直以來,廈門都非常重視對不可移動文物的有效利用,同時也有不少成功案例。 記者從市四普辦了解到,海滄鰲冠社區是其中一個典型。據介紹,作為海滄嵩嶼街道古厝集中村落,該社區借城中村現代化治理積極探索古厝經歷發展新模式,不僅對社區不可移動文物進行修繕保護,同時還創新運營管理模式,對古厝進行文化賦能、活化利用,讓文物在保護利用中得以煥發生機。 以“修舊如舊”為核心原則 對不可移動文物保護性修繕 地處海滄東北角、馬鑾灣與海滄灣交界處的鰲冠社區,依山臨海,古厝密集成片,是嵩嶼街道不可移動文物最為集中的社區。還沒走進鰲冠社區,從遠處即可看見,不少紅磚大厝掩映在高樓之下,既古老傳統又現代時尚。 社區工作人員林惠萍說,海滄鰲冠社區目前共有古厝45棟,其中不可移動文物18處。當下,恰逢鰲冠大道修建以及社區城中村現代化治理,在此背景和機遇下,街道和社區非常重視對不可移動文物進行保護利用。近年來,街道和社區秉持“修舊如舊”的原則,對社區內文物進行保護性修繕,取得了顯著成效。 位于鰲冠社區東片63號的蔡加水宅是一棟建于清代的大厝。建筑裝飾較為精美,屋脊有花卉剪粘,大門兩側有彩繪的幾何紋圖案,此外還有木雕錢紋、花鳥等,具有一定的文物價值。為對該建筑進行修繕性保護,社區不僅將該大厝從屋主手中租賃下來,同時還投入123萬余元對大厝進行修繕。如今,該大厝被掛牌“鰲冠幸福院”,村中老人在這座古厝中泡茶打牌娛樂。社區的介入,讓這棟古厝不僅避免被租住受到損壞,又得到修繕,同時還發揮了它的作用,可謂一舉三得。 目前在政府出資支持下,鰲冠社區已完成轄區10棟文物修繕工作,修繕率達到55.55%。 創新運營管理模式 有效活化利用不可移動文物 不可移動文物如果在修繕之后再次空置,似乎未來依然要面臨再次修繕的命運,這也就喪失了修繕的意義。正如新文物保護法中提到的,要在確保文物安全的前提下,因地制宜推動不可移動文物的有效利用。只有在利用中,才能讓不可移動文物獲得煥發新生和活力。 針對社區不可移動文物的保護性利用,鰲冠社區有自己的想法:采取“政府引導、企業主體、村居參與、互利共贏”的運營模式,對古厝進行基礎修繕、文化賦能、活化利用。如今,修繕好的蔡加水宅被集體租賃下來,用作社區居家養老服務站。林惠萍說,社區會按幸福院的標準采購一些適合老年人休閑娛樂運動的設施,完善這個幸福院的條件,讓蔡加水宅成為社區老人晚年養老的好去處。除了由社區主導對不可移動文物進行保護性利用以外,社會資本的介入,也為社區不可移動文物煥新注入新的能量。比如,吳升宅將引入社會資本,擬建設成“福建地方戲曲博物館”,未來,在這座建筑中,還將開展戲曲文化、武術文化普及,讓它再次閃耀光芒。 事實上,鰲冠社區在發展古厝經濟的過程中,還注重對當地傳統文化的發掘、傳承與保護。 |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |