廈門今日全城拉響警報 探尋曾經飽經烽火的五通

2022-05-10 20:34 來源:湖里區融媒體中心 責任編輯:鄒玒 我來說兩句|

5月10日 五通古渡頭 防空警報拉響…… 年逾九旬的老人站在渡頭邊,腳下的海浪拍打著銹跡般般的船舶,遠處傳來警報聲。 他還記得,從2001年起,每年這一刻全城就會鳴響戰時防空警報,今年是第21次。

東北風拂面而來吹散著老人的頭發,他目光沉沉地望向海的另一端,像在遙望對岸已被拆平的劉五店,卻又好似在遠望那段厚重的歷史與往事。

渡頭的海水,奔流不息。老人面朝大海,背向拆遷中的鳳頭村,向岸邊整理船舶的大叔聊起曾經聽到的關于五通的歷史。

“以前鳳頭村的老人說,他們總喜歡來渡頭踩著沙石,看海上來來往往的船只...”如今,大人已經離去,曾經年少的男孩也已兩鬢斑白。但唯一不變的,或許是殘破的舊地方——依然裝著難以忘卻的種種回憶。 一切要從什么時候開始講起呢?剝開歷史煙云里的千頭萬緒,源頭就是1938年5月10日的那個凌晨吧……

防空警報為何響起?有些生長于此的年輕人或許不知曉:這座城市經歷過被入侵者蹂躪的悲痛,無數英雄烈士的鮮血和生命留在這里,只為保衛廈門。 1938年5月10日,日軍的飛機如蝗螟壓境,隨后來襲的,是敵人的槍林彈雨。 1937年10月底,與廈門唇齒相依的金門被日軍攻陷,廈門成為日本侵略者虎視眈眈的下一個目標。 1938年5月10日凌晨,日軍海陸空并進,對廈門東北前沿陣地輪番轟擊,并在五通的鳳頭、浦口、泥金、東宅一帶強行登陸。 戰爭中,廈門島上大量市民逃難,原有18萬的人口,至淪陷時僅剩1.3萬人左右。(史料源自網絡)

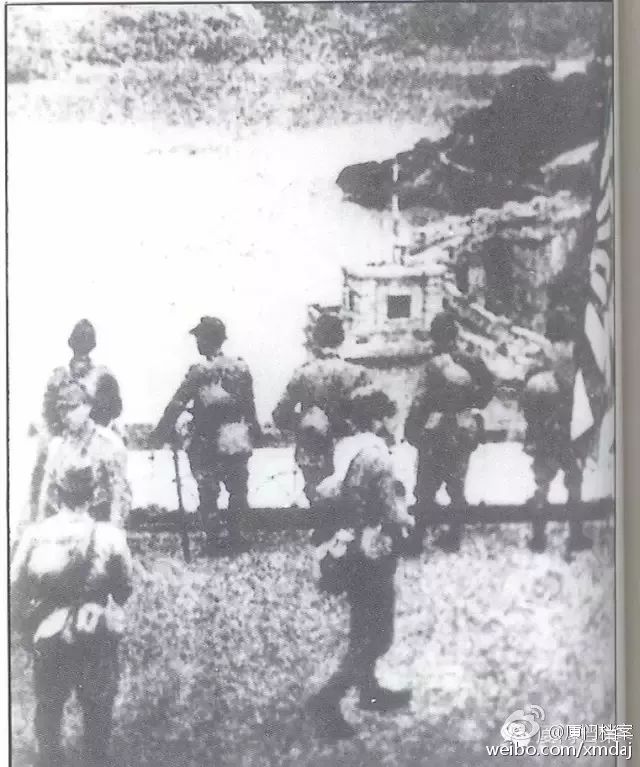

1938年5月10日,登陸五通的日軍(《日本記者鏡頭中的侵華戰爭》) 在廈門保衛戰三天中,民眾在戰火中死傷達三四千人,守軍四四五團陣亡800余人,剩下不到一半; 廈門保安隊、各炮臺守軍全部殉難。其中守軍打死、打傷日軍500人左右; 有些來不及撤退的壯丁義勇隊隊員,被日軍逐至鷺江道海岸邊,用機槍散射。 長達7年零4個月的野蠻占領中,同胞們的鮮血,染紅了鷺江之水。 那段時間,日軍除了屠殺五通村民,還向南開進廈門城區。在市區抓捕抗日志士、無辜市民,并用汽車載到五通鳳頭海灘殺害、成堆掩埋。 解放初期,這里的鳳頭海灘上挖掘出一個“萬人坑”,里面是累累白骨,令人觸目驚心。

1938年5月10日,日本海軍福島部隊占領廈門五通泥金村

那段時間,孩子連哭,都不敢出聲!無數廈門兒女陰陽相隔,家破人亡!

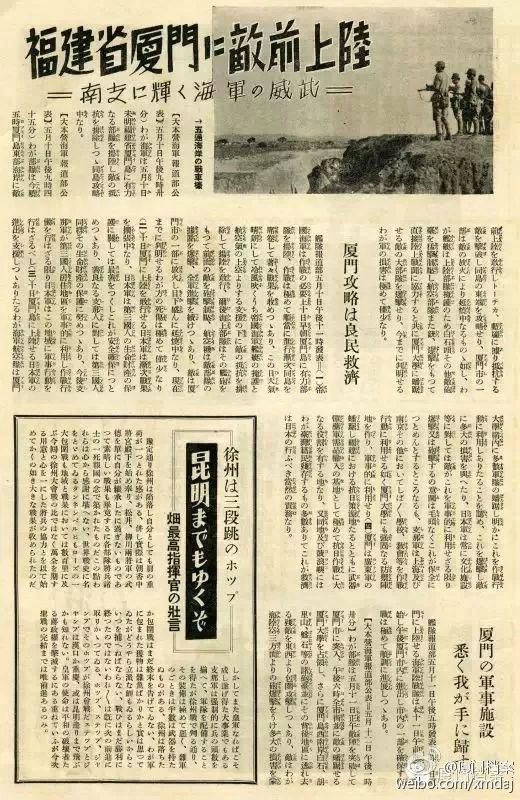

日文報紙報道占領五通 那段時間,硝煙彌漫。

五通的海面上漂浮的都是一具具遺體,城市的大街小巷,也到處散落著遇難同胞的殘軀,手無寸鐵的婦孺老弱無一幸免。

尸骨可以掩埋,轟炸現場可以覆蓋,但是已深深烙在人們心中的記憶,永遠不會被忘記、磨滅: 家住鳳頭,當年十七歲的老伯被日軍拉去兵營干挑水、劈柴、掃地一類的雜差。他曾回憶說:“我在兵營當差那么多年,我知道,要殺人了就來電話叫挖坑。日本兵在海灘上挖,有多少人挖多大坑。遮蓬的大卡車裝了人來,那種車我們叫‘花車’,就是現在叫迷彩色的。花車一來,整條路戒嚴,誰都不許出來!有一次最多,足足來了5輛花車!差不多每個月都有花車來,拉來的人時多時少,長長短短好幾年。那海灘很長,一直在挖坑,埋了一批又一批,就跟填垃圾差不多。”(此部分史料源自:老禾山人黃國富)

1938年5月13日,日本侵略者開始在廈門實行法西斯統治 而廈門地方志編審洪卜仁老先生在回首當年的所見所聞時,依然有一種痛在心頭的感覺: “一登陸日軍就實行他們野蠻的屠殺,到了五通日軍就去搜索有沒有人,他們敲門敲得很響,用槍把槍托把門劈開撞開,見到有人抓來就殺。”

日軍占領高崎后,耀武揚威 在日寇鐵蹄蹂躪鷺島的七年多時間里,無數軍民陣亡,因反抗被無辜濫殺。一場戰火,奪去了無數人的生命。 可曾經,它也是濟人無數的古渡。

翻開地圖仔細觀察,就會發現在廈島東北岬角處,有大石盤突出海中,很多人尋尋覓覓的五通古渡頭就在這。

據了解,五通作為一個碼頭存在,至少要追溯到宋代。作為扼守泉廈交通的要津,這里“為廈門咽喉、出入要隘”。那時,船舶的路線,由五通過渡至同安劉五店,由高崎過渡至集美,再經由驛道赴漳泉等地。

明洪武年間建廈門城的同時,也修建了廈門島東北角的五通寨,還設有五通汛,筑有煙墩、瞭望臺,屯兵防守。 清代以來,五通更是取替前代舊設之東渡,一躍成為官渡:設鋪遞,“乃官軍郵書往來北行大道”。而且,從坂美到對面的通嶼之間,從浦口到泥金之間還分別修建了堤岸。 那時的五通,有著不可替代的地位。 甚至在1928年,旅居菲律賓的愛國華僑遵循孫中山“航空救國”的遺訓,在五通店里創辦了“五通民用航空學校”。這是當時國內僅有的三所航校之一,書寫了福建航空史不可或缺的一頁,五通也因此在廈門航空事業上留下先驅者的足跡。

那一年,票價0.56元,全長14.11公里的“五通線”也通行客車。一年后,全禾汽車公司還開通了美仁宮—劉五店的線路經過五通渡口,開創了廈門公共交通水陸聯運的先河。

昔日的五通大路 曾經的五通,漁民們過著雖不富足,卻安安穩穩的日子。那時的他們原本和我們一樣,也曾畏懼疾病,為瑣事煩心,擔心著過海要靠木船擺渡,風急浪高……

但1938年的那場戰爭毀滅了這一切。如今84年過去,五通海道風物如常,濤聲依舊,當年的古渡與“萬人坑”也已成為陳跡。 但我們不會忘記五通古渡頭的風光歲月,也永遠不會忘記那場戰爭帶給我們的苦痛。

如今的五通,有一座聞名遐邇的燈塔公園。 從公園正門往里走,在幾百米長路的盡頭,矗立著一座高達70米的燈塔。

再往里走,則有一處“永銘在心”——廈門抗戰死難者碑。 1997年7月,燈塔公園建造了這座“日寇殺人場遺址”紀念碑。碑身高1.9米,平臺38平方米。平臺兩邊一共10個臺階,一邊5個,整個合在一起,意為1938年5月10日,記載著這里曾經發生的慘絕人寰的罪惡。而在紀念碑直線距離400米處,就是廈門五通“萬人坑”原址。

紀念碑位于平臺中央,底座四面都雕刻著“萬人坑”場景的浮雕,真實再現了當年日軍慘絕人寰的惡行。

在38平方米的平臺四周還有4處長條石刻,刻滿了當年部分可查的受害者的名字以及死亡原因。2005年,廈門晚報曾啟動廈門抗日死難者調查。調查顯示,至2012年紀念碑雕塑落成,已查明罹難者319人。其后歷十余年鍥而不舍,新查明抗戰死難者865人。 名單鐫于銘文碑面,面朝大海,長嘯天風。

每一個冷冰冰的名字背后,都曾有一個鮮活炙熱的生命。此刻,他們長眠地下。 在燈塔公園清掃垃圾的周大爺告訴小魚君,五通村未拆遷時,以前還約定俗成每年都有兩個村祭日,紀念在抗戰期間兩次同日死難的親人和鄉親。

彈指一揮間,現在國富民強,五通也已高樓林立、霓虹閃爍。在當年的五通道下,一條跨海隧道連接起兩岸,人們也不再懼怕“五通渡口浪如雪”。

站在燈塔公園的高處,右側是位于五通碼頭附近的五緣灣商業運營中心;左側不遠,則是一座現代化的新城——兩岸金融中心。 高素質高顏值,現代化國際化,島內CBD,廈門金融會客廳……兩岸金融中心歷經多年建設,各項基礎設施建設已經具備良好的發展基礎。3.1平方公里的兩岸金融中心一幢幢高樓拔地而起,在藍天下勾勒出一條嶄新的輪廓線。乘著島內大提升之東風,一批批重量級項目蜂擁而至……

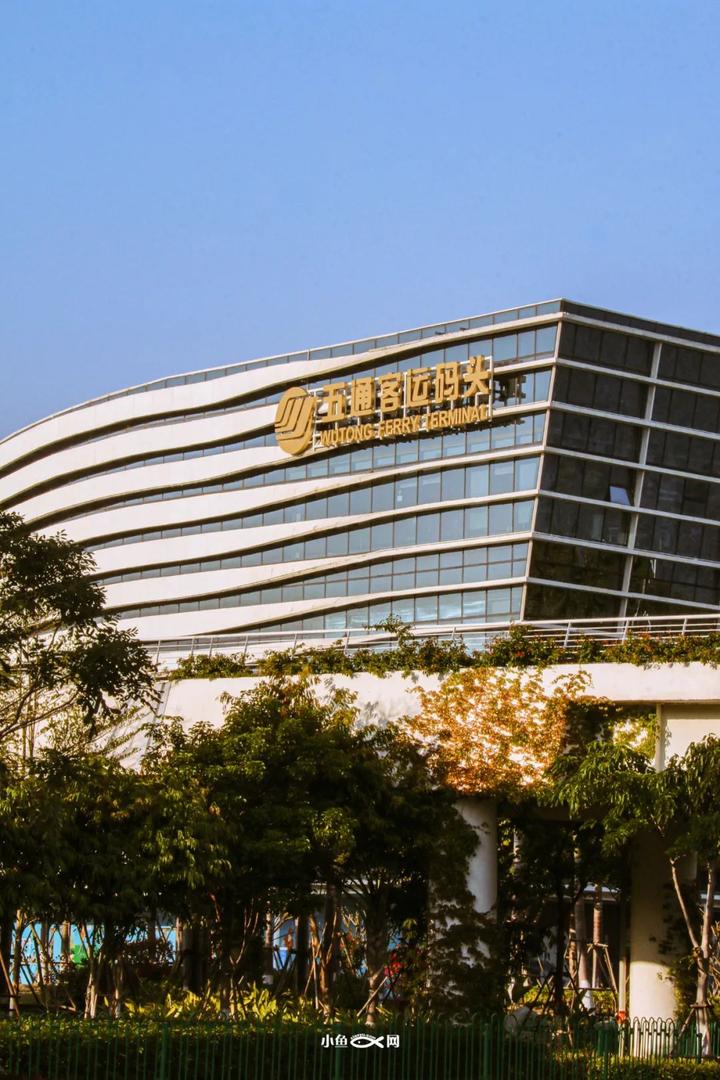

2001年,離古渡不遠的五通客運碼頭也開始營運。這里距離金門碼頭僅有8海里,高速雙體船只需15分鐘的航程,架起了廈金航線最快捷的通道。 如今的五通,又回到曾經風光無限的大碼頭歲月。

除此之外,還有一系列項目,正在籌劃: 向著五通海岸的金融大街,延伸到浦口海邊的“廈門之眼”; 擁有優越的地理位置、成熟的周邊配套設施、便捷的出行交通、靜謐的居住環境、周到的物業管理的金融人才公寓……

五通,這塊刻滿歷史風骨的土地上,寫滿對燦爛未來的憧憬,也在一步步努力實現著,提升居民的獲得感與幸福感。

事實上,從21世紀開始,五通的填海造地工作便逐步增加。 你可能難以想象,五通公園門口的那個廟前面,以前都是海。客運碼頭以及燈塔公園的西半部分都是填海的結果,包括燈塔腳下的地,在2004年也都是海。

圍海造地,堤埭縱橫,海田連片...讓生活在這里的人,從住開始,實現著舊村換新顏的大改變。 曾經的鳳頭村,在機器轟鳴下,已被夷為平地,這里正虛位以待,期待早日迎來蝶變。

走在五通的街道,到處都是拆遷改造進行時。而未來,商業、休閑、娛樂、住宅,都將拔地而起…… 但生活的腳步不會因為改變而停止。在這里,你依然可以看見一個充滿生機、充滿活力、充滿希望的五通。 大媽大爺在午后舉起相機,擺著美美的Pose,定格每一瞬的美好; 公園里,那個吹薩克斯的老人準時奏起音樂,歌聲悠揚,彌散在公園午后的陽光里。

日暮西下,無論是漁民還是居民,都放慢了步調,感受撲面而來清涼的海風與花香,暫且住進發呆的時刻里。 五通古渡頭也還在那里,零散的船只連成一片,靜構起一個不被打擾的獨立世界。 而經過幾十年的建設,曾經滿目瘡痍的五通,如今面貌一新,煥發著勃勃生機。

在日益強大的祖國的保護下,五通正在以“每天不一樣”的速度更新,風華正茂的群樓廈宇拔地而起,昔日支離破碎的土地已換了一番天地。 在五通,舊與新相遇,一個向著過去,一個錨向未來。 但歷史永遠不會消失。海水與城市建筑里的人長相廝守,沉淀舊的光陰,也勾勒新的痕跡。站在渡頭邊的老人指著遠眺處拔地而起的在建高樓,說,那是未來家的模樣。 痛苦沒有折斷廈門人的氣節,災難也壓不彎廈門人的脊梁。如今腳下這片浸透烈士鮮血的土地,綻放了幸福安穩的“盛世之花”。我們享受著前人披荊斬棘換來的幸福的同時,更不該忘記那段屈辱的歷史。 愿山河無恙,愿逝者永安。 (來源:小魚網;作者:七月) |

7dbbdb6d-a1f5-4b10-bb35-c8d4e27e994a.png)

5ca60dad-92ab-4858-86bd-309cb4fe17f7.jpg)

08c1d5e3-48c9-482d-9ac5-3d862dc95f56.jpg)

0ee2c896-a6a0-4ca0-a537-e5c713b59c7a.jpg)

af1d3757-d2f9-45ad-8127-d0eec7765be1.jpg)

a1f6a779-3fb6-4c03-826e-6c63c57ff09c.jpg)

04d025b6-900a-4d47-a693-21ca23c2e464.jpg)

4ba7033c-1d68-4913-96ee-9b97735d1fb4.jpg)

bc6fb102-02ce-4421-ae5f-2027b9e26c6f.jpg)