剛剛!鐘南山點贊滌蕩靈魂的“戰(zhàn)地天使”!來自廈門…

| 2020-09-08 23:55:00? ? 來源: 今日海滄 責(zé)任編輯: 劉瑋 我來說兩句 |

分享到:

|

今天的報道 只為不能忘卻的紀(jì)念

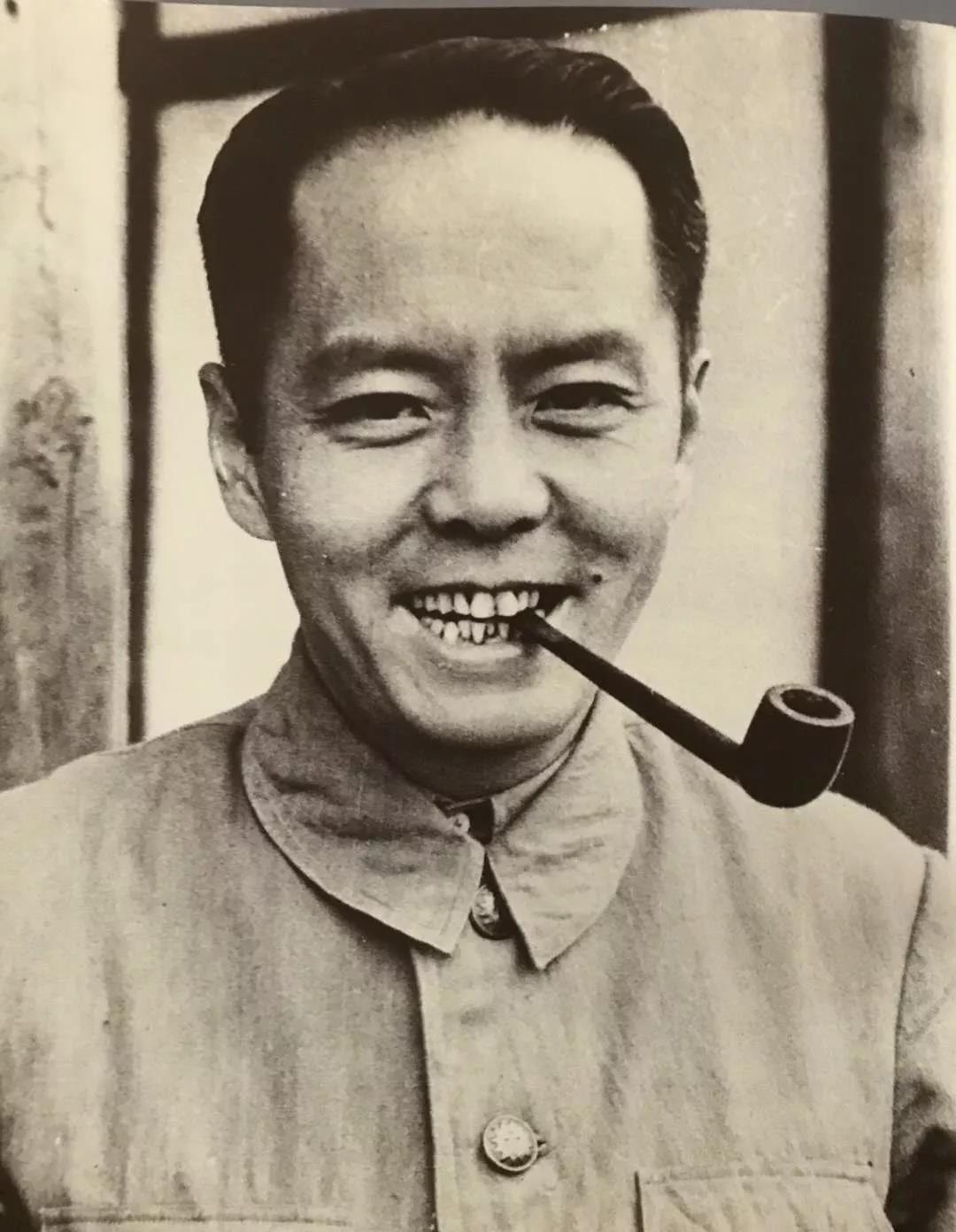

他叫林可勝(1897—1969),廈門市海滄區(qū)鰲冠村人,出生在新加坡, 協(xié)和醫(yī)院第一任中國籍執(zhí)行院長, 中國現(xiàn)代生理學(xué)的奠基者,被譽為“中國生命科學(xué)之父”。

這位浴血奮戰(zhàn)在抗日一線滌蕩靈魂的“戰(zhàn)地天使”, 參加過一次、二次世界大戰(zhàn),都是為正義而戰(zhàn)。 抗日戰(zhàn)爭時期組建了中國紅十字會救護(hù)總隊。 在他的感召下,國際援華醫(yī)療隊紛紛來華, 白求恩、柯棣華就是其中的兩位。

林可勝的父親是大名鼎鼎的林文慶,廈門大學(xué)第二任校長。 大家說,林可勝就像一顆明亮的星星,鑲嵌在歷史的天空,熠熠生輝。 今天上午,鐘南山院士為林可勝的主題展覽致辭、點贊, 深以同為廈門人而自豪:廈門人無任身處何地, 內(nèi)心都有家國,為國家民族死而后已,精神永續(xù),代代相傳。 上午好,今天來紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利七十五周年, 我榮幸地受到主辦方邀請,謹(jǐn)以這種時尚的方式參加開幕式, 向展覽成功舉辦表示熱烈的祝賀。 廈門是我的家鄉(xiāng),也是林可勝先生的家鄉(xiāng)。 來自家鄉(xiāng)的褒獎帶著一種母親般的溫暖, 它不在意游子在何處何方,而在意我們都是廈門的兒子。 而我們每一個努力和貢獻(xiàn),都是家鄉(xiāng)的驕傲, 都是母親的光榮。林可勝先生曾經(jīng)出任中華醫(yī)學(xué)會會長, 是我的前任,《烽火仁心》這個展覽體現(xiàn)的是 八十年前以林可勝為代表的中國醫(yī)學(xué)界偉大的抗日精神, 舍身忘死,救死扶傷,為祖國赴湯蹈火, 可以告慰前輩的是這種偉大的精神已經(jīng)被 一代又一代的醫(yī)學(xué)工作者繼承,發(fā)揚光大。 當(dāng)前的新冠疫情,我們勇敢戰(zhàn)斗,沒有讓光榮的前輩失望。 宣揚林可勝先生在抗日戰(zhàn)爭時期 領(lǐng)導(dǎo)中國紅十字會救護(hù)總隊是一件非常有價值的事情。 我有幸提前閱讀了這個展覽配套的目錄和畫冊, 十分震撼,深受感動。這段歷史卻長期被遺忘塵封, 但今天在林可勝家鄉(xiāng)首次用翔實的歷史照片形象地重現(xiàn)在人們眼前。 感謝這個展覽的主辦方承辦方和所有為這次展覽做出貢獻(xiàn)的人們, 謝謝你們。 祝《烽火仁心》林可勝及抗日戰(zhàn)爭時期的 中國紅十字會救護(hù)總隊的展覽及配套活動取得圓滿的成功。 ——鐘南山 “不見外”,深受中國人喜愛的潘維廉教授也出席致辭, 他稱贊中國及中國人為了和平事業(yè), 在歷史和現(xiàn)實中做出了積極貢獻(xiàn)。 他認(rèn)為,西方人應(yīng)該打破對中國固有的偏見, 認(rèn)識一個朝氣蓬勃、積極向上的現(xiàn)實中國。

“我們要把圖云關(guān)的故事講給后人聽”, 貴陽圖云關(guān)救護(hù)總隊后人、 貴陽市原政協(xié)副主席楊永楦女士也來廈門, 參加了今天的開幕式,分享了父輩們烽火仁心的戰(zhàn)爭歲月。

林可勝的鰲冠宗親、嵩嶼街道黨政辦主任林世期: 林可勝就是林氏家訓(xùn)實踐的最高典范,指明了方向、提供了動力。

“烽火仁心 ——林可勝與抗日戰(zhàn)爭時期的中國 紅十字會救護(hù)總隊”主題展覽

展覽名稱:烽火仁心——林可勝與抗日戰(zhàn)爭時期的中國紅十字會救護(hù)總隊 展覽時間:2020年9月3日—2020年10月31日 展覽地點:華僑博物院左翼臨時展廳二樓、三樓 主辦單位:中共廈門市委統(tǒng)戰(zhàn)部、海滄區(qū)政協(xié) 承辦單位:華僑博物院、海滄區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、海滄區(qū)政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委 協(xié)辦單位:廈門市圖書館、陳嘉庚紀(jì)念館 林可勝就讀英國愛丁堡大學(xué),專攻醫(yī)科。 時值第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā),他應(yīng)征服兵役, 被分配在英國南部樸次茅斯附近的軍醫(yī)院做戰(zhàn)地醫(yī)護(hù)工作。

1925年秋,他毅然歸國,決心發(fā)展中國現(xiàn)代生理學(xué), 在協(xié)和醫(yī)學(xué)院生理系擔(dān)任主任教授。

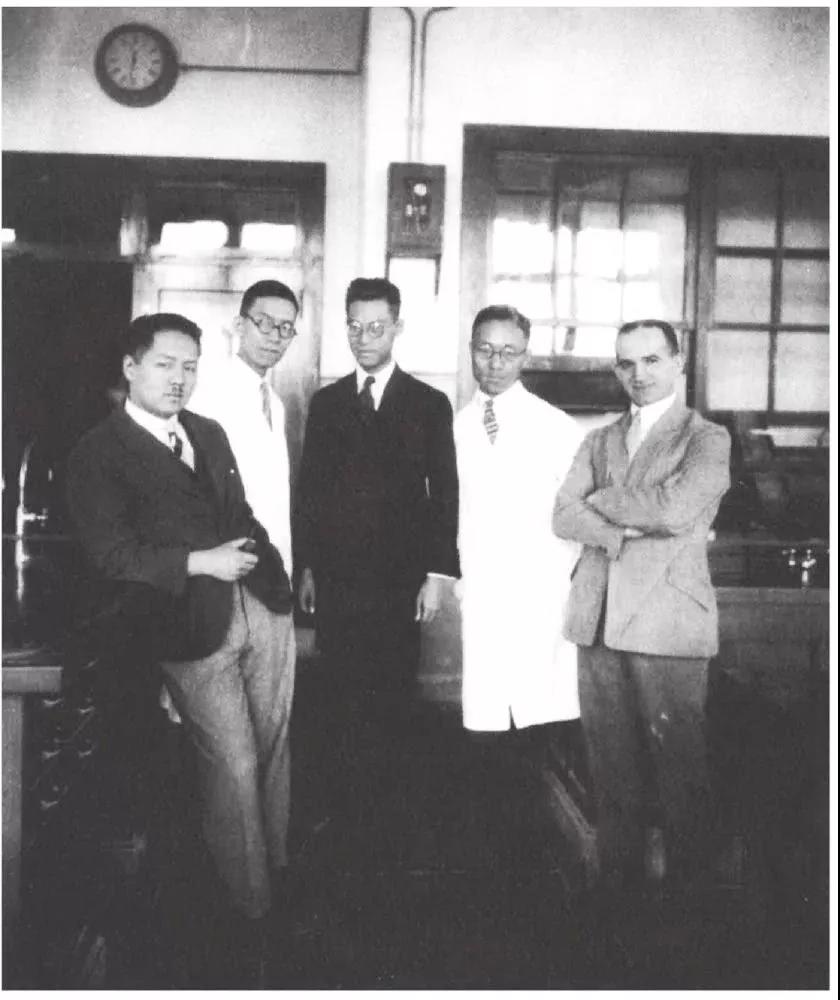

1925年林可勝成為協(xié)和醫(yī)學(xué)院第一位華人教授, 1935-1937年為協(xié)和醫(yī)學(xué)院三人領(lǐng)導(dǎo)小組成員之一,執(zhí)行院長職務(wù)。 任職期間他在科研、教學(xué)、人才培養(yǎng)方面成就斐然, 積極協(xié)助政府規(guī)劃現(xiàn)代醫(yī)學(xué)體系。 圖為林可勝(左1)與同事在其創(chuàng)建的 中國首個學(xué)生生理學(xué)實驗室。(圖片來自協(xié)和醫(yī)院) 他奮發(fā)圖強(qiáng),銳意革新, 在科研、教學(xué)、培養(yǎng)人才等方面做出突出成績, 顛覆了美國同行對中國年輕教授的偏見。 1927年,他成為協(xié)和醫(yī)院第一位中國籍執(zhí)行院長。 林可勝主要研究消化生理,著重在胃液分泌方面, 最突出的成果是發(fā)現(xiàn)并命名了一種叫“腸抑胃素”的物質(zhì), 這一發(fā)現(xiàn)被國際上公認(rèn)為一項經(jīng)典性工作, 也是中國人發(fā)現(xiàn)的第一個激素。 他還和同事、學(xué)生進(jìn)行過系統(tǒng)的血管中樞定位的研究, 發(fā)現(xiàn)在延腦第四腦室的下部分別存在交感(加壓) 中樞和交感抑制(減壓)中樞,獲得了顯著成績。 為了研究阿斯匹林的鎮(zhèn)痛作用, 林可勝先把緩激肽注入自己的動脈血管中, 使身體產(chǎn)生劇烈的疼痛,然后再用阿斯匹林鎮(zhèn)痛。 就是憑著這種刻苦鉆研、敢于獻(xiàn)身的精神, 他取得了許多超越前人的卓越成就。 在協(xié)和工作的12年中,他既嚴(yán)肅認(rèn)真, 又循循善誘,培養(yǎng)了大批醫(yī)學(xué)生和青年生理學(xué)科研人員。 經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè),我國的生理學(xué)已初具規(guī)模, 并達(dá)到世界領(lǐng)先水平, 協(xié)和醫(yī)學(xué)院由此成為中國生理學(xué)研究的中心。 士可殺、不可辱。1937年,抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā), 林可勝毅然帶領(lǐng)年輕的中國救護(hù)人員,奔赴最前線。

1933年林可勝參加長城抗戰(zhàn), 不僅規(guī)劃設(shè)計救護(hù)隊用具、服裝、運輸工具以及人員的救護(hù)訓(xùn)練, 還親赴前線,視察及指示工作事宜。 圖為林可勝立于救護(hù)車旁。(圖片來自林可勝后裔Vivien及Robin)

在貴陽圖云關(guān),他組織隊員平整土地,修建房屋, 建起了可容納2000余人工作、生活創(chuàng)設(shè)了救護(hù)總站, 開辦了抗戰(zhàn)時期中國最大的醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)基地—— 戰(zhàn)時衛(wèi)生人員訓(xùn)練總所,為軍隊培養(yǎng)了近2萬名基層醫(yī)療骨干。

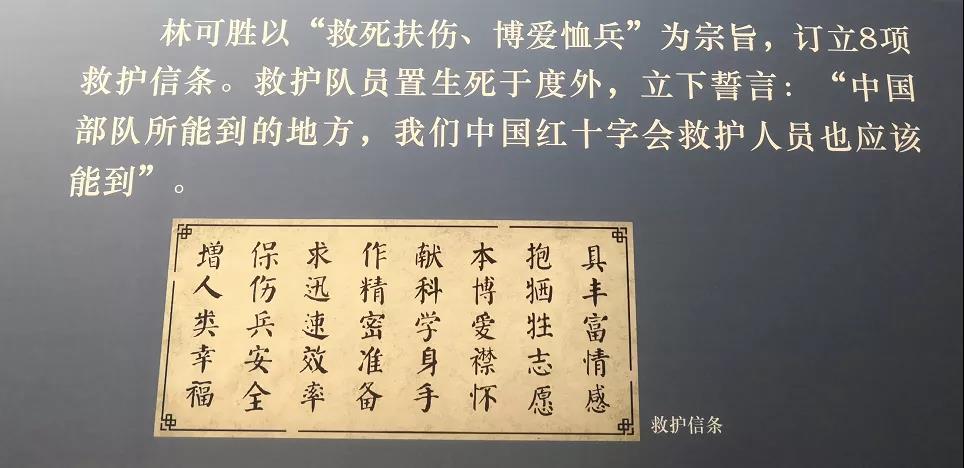

林可勝訂立的8項救護(hù)信條

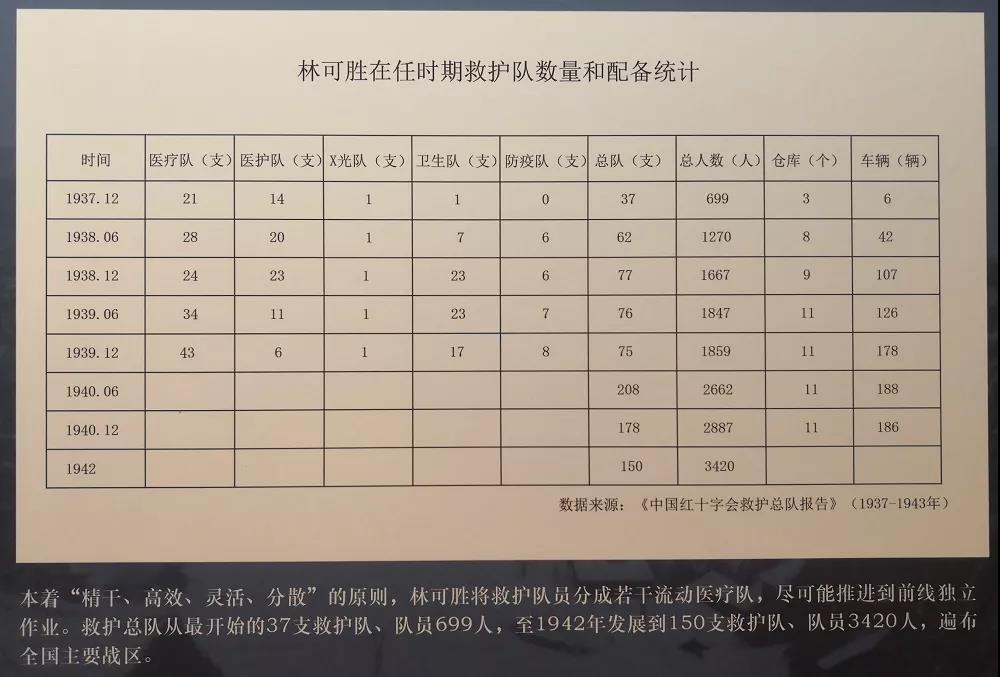

林可勝以其聲望匯集了一大批全國最優(yōu)秀的醫(yī)學(xué)專家開展醫(yī)療教學(xué)和科研工作, 吸引了許多國際友人來華參與醫(yī)療工作,得到海外進(jìn)步團(tuán)體、 個人以及愛國華僑的慷慨資助。在林可勝的苦心經(jīng)營下, 救護(hù)總隊蓬勃發(fā)展,切實發(fā)揮了全國抗戰(zhàn)救護(hù)中心的作用。 規(guī)模最大時,救護(hù)總隊有 114支醫(yī)療隊、3420余名醫(yī)護(hù)工作人員

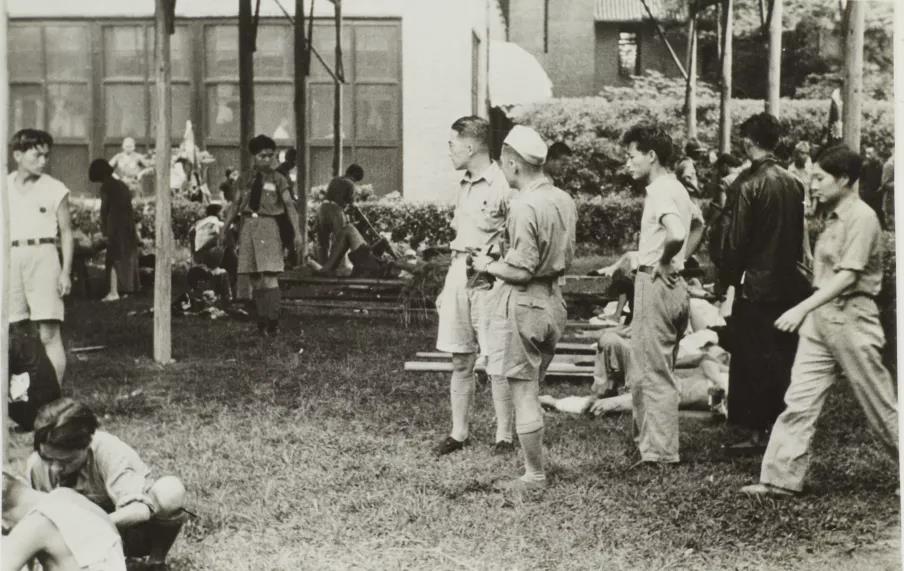

1938年,中國紅十字會人員參與建造為空襲受害者搭建的臨時避難所, 戴白色救護(hù)帽者為林可勝。(圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館) 據(jù)檔案記載,救護(hù)總隊自成立至抗戰(zhàn)勝利, 共進(jìn)行手術(shù)20萬次,敷傷900萬人次,內(nèi)科門診軍人248萬余人, 對保存和恢復(fù)抗戰(zhàn)軍隊?wèi)?zhàn)斗力做出了突出貢獻(xiàn)。 林可勝本著醫(yī)務(wù)工作者的人道主義精神,頂住種種壓力, 幫助新四軍、八路軍和在延安的中共中央和陜甘寧邊區(qū)政府 進(jìn)行醫(yī)學(xué)知識傳授和戰(zhàn)場救護(hù)工作。 他甚至不辭辛苦地直接到美國去作宣傳動員。

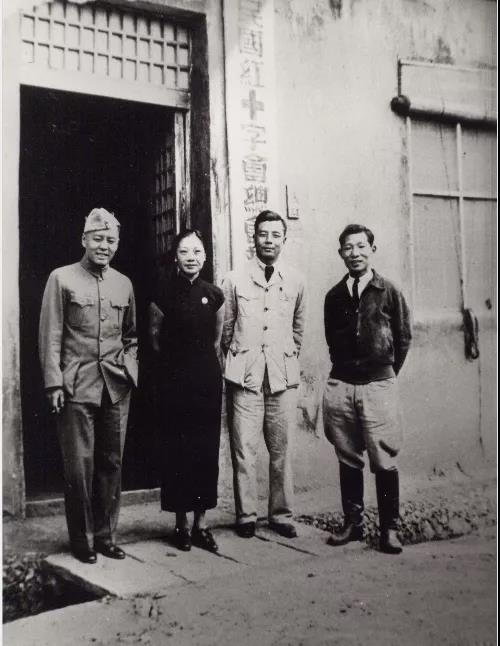

因戰(zhàn)事危急,救護(hù)總隊輾轉(zhuǎn)遷徙湖南長沙、祁陽及廣西桂林, 于1939年2月落戶貴陽東南郊的圖云關(guān)。 圖為1939年貴陽圖云關(guān)的救護(hù)總隊部駐地,左1為林可勝。 (圖片來自上海紅十字歷史文化陳列館)

赴緬甸前,林可勝與中央軍醫(yī)學(xué)校教育長張建(左)在圖云關(guān)。 (圖片來自美國醫(yī)藥助華會)

1942年6月日軍占領(lǐng)緬甸,林可勝與中國遠(yuǎn)征軍一部退撤到印度藍(lán)姆伽進(jìn)行整訓(xùn)。 圖為戰(zhàn)時衛(wèi)生人員訓(xùn)練所教官進(jìn)行醫(yī)護(hù)演示教學(xué)。 (圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館)

1945年Dr. John Scudder來華評估美國醫(yī)藥助華會援建的中國血庫運行情況, 專程到訪貴陽圖云關(guān),林可勝(左1)與 Dr. John Scudder(左2)進(jìn)行會晤交流, 左4為周壽愷。(圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館)

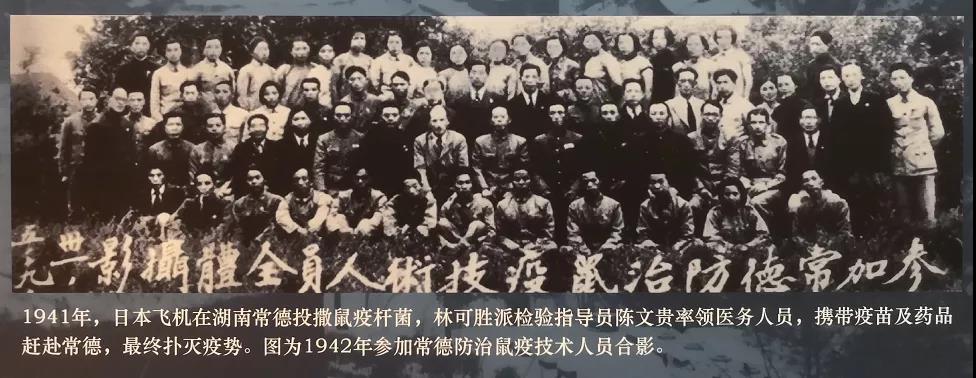

1945年起,林可勝先后任軍醫(yī)署署長、海軍軍醫(yī)處處長、國防醫(yī)學(xué)院院長, 全票當(dāng)選中央研究院第一屆院士, 并受教育部委托籌備中央研究院醫(yī)學(xué)研究所。 圖為1945年任職軍醫(yī)署署長的林可勝。(圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館) 除了在救護(hù)工作中作出重大貢獻(xiàn) 林客勝在指導(dǎo)戰(zhàn)時防疫工作上也頗有建樹 1939年后,林可勝就堅持救護(hù)與防疫并重,把戰(zhàn)時防疫作為救護(hù)總隊的經(jīng)常性工作。 他克服了物資奇缺等困難,開辦了疫苗工廠,生產(chǎn)了大量疫苗,供應(yīng)軍民之急需。

他還派出醫(yī)療隊到軍隊駐地和農(nóng)村,協(xié)助設(shè)立各種防疫設(shè)施, 改善環(huán)境衛(wèi)生,宣傳公共衛(wèi)生知識, 有效地促進(jìn)了軍地基層公共衛(wèi)生事業(yè)的進(jìn)步。 1945年,抗日戰(zhàn)爭勝利后,林可勝著手組建國防醫(yī)學(xué)院, 把各軍醫(yī)學(xué)校和戰(zhàn)時衛(wèi)生人員訓(xùn)練所, 統(tǒng)統(tǒng)編入新成立的國防醫(yī)學(xué)院,他擔(dān)任院長。

1946年,時任國防醫(yī)學(xué)院院長的林可勝。 (圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館)

創(chuàng)建軍醫(yī)中心教育制度,培訓(xùn)中國自己的軍醫(yī)人才, 負(fù)責(zé)籌建中央研究院醫(yī)學(xué)研究所。 1946年春美國醫(yī)藥助華會中國委員會在重慶開會, 討論戰(zhàn)后醫(yī)療、救濟(jì)、教育事宜。 前排左起薩本棟、林可勝、杭立武、金寶善、劉瑞恒; 后排左起Dr.Berislav Borcic、沈克非、朱章賡、Mrs. Eleanor Brown、徐蘇恩。 (圖片來自美國印第安納大學(xué)圖書館) 在經(jīng)歷了8年抗戰(zhàn)的磨難之后,正擬大展宏圖, 但面臨的卻是全面的內(nèi)戰(zhàn)和人事的難處, 迫使他拒絕蔣介石的邀請(擬委任他為國民政府衛(wèi)生部部長), 不得不遠(yuǎn)離祖國。 1949年5月,林可勝遠(yuǎn)赴美國, 再次潛心投入痛覺生理學(xué)與藥理學(xué)的研究,直到1967年退休。 天地英雄氣,千秋尚凜然。由于種種原因,人們對林可勝的生平及其在抗戰(zhàn)時期的重要貢獻(xiàn)了解不多。 但他作為醫(yī)者和科學(xué)家,歷史性地推動了中國生理科學(xué)進(jìn)步, 留下不可磨滅的歷史功績;作為一名赤誠的愛國主義者, 他參加了兩次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)地救護(hù), 有數(shù)百萬傷者受益,成為中國可敬的“戰(zhàn)地天使”。 中國科學(xué)院院士王志均稱他為“客串戰(zhàn)地天使的科學(xué)家”。 文案/編輯:彭建文 資料:海滄區(qū)政協(xié)文史委、華僑博物院 校對:方銳 |

相關(guān)閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號 大 中 小】 |